FAQ

Ob verpackungsrechtliche Definitionen oder spezifische Fragen zur Registrierung, Systembeteiligung oder Datenmeldung – hier finden Sie hilfreiche Antworten rund um das Verpackungsgesetz und zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichten.

Nach Thema suchen

Umweltschutz gelingt nur mit Wettbewerbsgleichheit und gleichen Spielregeln für alle. Unternehmen müssen dafür sorgen, dass ihre Verpackungen die Umwelt möglichst wenig belasten. Das nennt sich Produktverantwortung und ist im Verpackungsgesetz geregelt. Sofern Verpackungen nicht vermieden werden können, muss jeder, der verpackte Waren vertreibt, im Verpackungsregister LUCID registriert sein. Zudem ist ein hochwertiges Recycling von Verpackungsabfällen nur in einem Markt möglich, der finanziell gesund ist. Deshalb müssen Sie für Ihre systembeteiligungspflichtigen Verkaufs-, Um- oder Versandverpackungen das Recycling finanzieren. Das tun sie, indem sie einen sogenannten Systembeteiligungsvertrag mit einem Systembetreiber schließen.

Dies sind private Haushalte und die sogenannten vergleichbaren Anfallstellen wie beispielsweise Restaurants, Hotels, Krankenhäuser, Kantinen, Freizeitparks, Gärtnereien, Wäschereien, Bibliotheken und Schulen. Auch Handwerks- und landwirtschaftliche Betriebe gehören dazu, wenn deren Verpackungsabfälle in haushaltstypischem Abfuhrrhythmus 14-tägig in Umleerbehältern von bis zu 1.100 Liter Füllvolumen pro Sammelgruppe abgeholt werden können. Hier finden Sie eine Liste der vergleichbaren Anfallstellen.

Ob eine Verpackung typischerweise beim privaten Endverbraucher als Abfall anfällt, ist aufgrund einer Prognose (Ex-Ante-Betrachtung) zu beurteilen. Es kommt nicht darauf an, ob eine konkrete Verpackung nachweislich beim privaten Endverbraucher als Abfall anfällt, vielmehr hat eine typisierende Betrachtung zu erfolgen.

Fällt eine Verpackung üblicherweise beim privaten Endverbraucher an, so ist das Merkmal typischerweise regelmäßig erfüllt. Ob dies der Fall ist, ist unter Berücksichtigung der Verkehrsanschauung zu bewerten. Dabei sind objektive Kriterien zu berücksichtigen, wie z.B. der Inhalt der Verpackung (wer verbraucht/nutzt die Ware gewöhnlich), die Gestaltung der Verpackung (zum Beispiel ihre Größe, Verschlüsse, Dosierhilfen) und sonstigen Eigenschaften (zum Beispiel Füllgutmenge, Material, Gewicht) sowie der typische Vertriebsweg (zum Beispiel Einzelhandel, Großhandel).

Dabei ist stets zu beachten, dass nicht nur private Haushaltungen, sondern auch Anfallstellen im Gewerbe, im Freizeitbereich, bei karitativen Einrichtungen usw. (siehe vergleichbare Anfallstellen) private Endverbraucher im Sinne des Verpackungsgesetzes sind.

Beispiele:

Mehl wird in einem 18-kg-Sack an eine kleine Bäckerei geliefert. Die Bäckerei veräußert das Mehl in dieser Form nicht weiter, sie nutzt es zum Backen von Brot. Sie ist Endverbraucher für dieses Mehl, mithin ist der Sack eine Verkaufsverpackung.

Ein Kiosk verkauft Eis am Stiel. Dies wird in großen Transportkartons (die wiederum mehrere kleine Kartons mit Eis beinhalten) angeliefert. Der Kiosk verkauft die Ware weiter, an den Endkunden gelangt allerdings nur das Eis in der unmittelbaren Verpackung, der Transportkarton verbleibt im Kiosk. Mithin ist der große Transportkarton eine Transportverpackung. Die Primärverpackung um das Eis dagegen ist eine systembeteiligungspflichtige Verpackung.

Die ZSVR hat den Katalog systembeteiligungspflichtiger Verpackungen veröffentlicht, in dem für eine Vielzahl von Verpackungen unter Berücksichtigung der oben angegebenen Kriterien eine Einordnung erfolgt ist. Bei diesem Katalog handelt es sich um eine Verwaltungsvorschrift. Sofern Sie über den Katalog hinaus Rechtssicherheit erlangen wollen, besteht die Möglichkeit, über einen Antrag bei der Zentrale Stelle Verpackungsregister die Systembeteiligungspflicht der konkreten Verpackung feststellen zu lassen.

Jede tatsächliche Abgabe an einen Dritten im Geschäftsverkehr ist ein Inverkehrbringen im Sinne des Verpackungsgesetzes. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Abgabe entgeltlich oder unentgeltlich erfolgt. Eine Registrierung (und gegebenenfalls Systembeteiligung) ist zum Beispiel auch für Warenproben oder Give-aways oder andere unentgeltliche Übergabe von verpackten Waren erforderlich, sofern dies in Ausübung beziehungsweise zur Unterstützung einer gewerblichen Tätigkeit erfolgt. Jede Weitergabe im Rahmen der Produktdistribution ist erfasst. Erforderlich ist allerdings, dass ein Dritter neuen Gewahrsam an der Verpackung erlangt hat.

Wer seine selbstständige Tätigkeit durch Gewerbeanzeige angezeigt hat, anzeigen müsste oder im Sinne des Einkommensteuerrechts Einkünfte aus Gewerbebetrieb, selbstständiger Arbeit oder Land- und Forstwirtschaft erzielt, handelt in jedem Fall gewerbsmäßig im Sinne des Verpackungsgesetzes (VerpackG).

Auch wer Verluste aus seiner Tätigkeit steuerlich geltend macht oder einen Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft nach Durchschnittssätzen (§ 13a Abs. 6 EStG) ermittelt (siehe unten), handelt gewerbsmäßig.

Eine Gewinnerzielungsabsicht oder eine tatsächliche Einnahmeerzielung sprechen für eine im Sinne des Verpackungsgesetzes gewerbsmäßig ausgeübte Tätigkeit. Aber auch eine unentgeltliche Tätigkeit kann gewerbsmäßig sein, wenn sie im Zusammenhang mit einer wirtschaftlichen Tätigkeit steht. So ist beispielsweise die kostenlose Abgabe von Werbeartikeln umfasst, wenn diese im Zusammenhang mit einer wirtschaftlichen Tätigkeit erfolgt.

Bei Grenzfällen, insbesondere hinsichtlich der wirtschaftlichen Tätigkeit am Markt sowie der Planmäßigkeit und Ausrichtung auf Dauer, können für die Bewertung auch die objektiven Maßstäbe des Einkommensteuerrechts herangezogen werden. Tätigkeiten, die steuerrechtlich als Liebhaberei bzw. Hobby bewertet werden und daher nicht in der Steuererklärung berücksichtigt werden dürfen/müssen, sind danach nicht gewerbsmäßig im Sinne des Verpackungsgesetzes. Wer jedoch Verluste aufgrund seiner Tätigkeit steuerlich geltend macht bzw. geltend machen will, handelt immer gewerbsmäßig im Sinne des Verpackungsgesetzes.

Auch kleine Gewerbetreibende und Kleinstunternehmen, die gewerbsmäßig handeln, müssen Ihre verpackungsrechtlichen Pflichten erfüllen. Weitere Informationen zu den Pflichten und wie Sie diese erfüllen, finden Sie auf der Schnelleinstiegsseite Ich möchte wissen, ob ich Pflichten habe und wie ich diese erfülle.

Zwingende Namensangaben aufgrund anderer rechtlicher Vorschriften, die in keinem Zusammenhang zur verpackungsrechtlichen Herstellereigenschaft stehen, können allein nicht die Anwendung von § 3 Abs. 9 S. 2 VerpackG ausschließen. § 3 Abs. 9 S. 2 VerpackG ist anzuwenden, wenn die weiteren Voraussetzungen vorliegen.

Aus Transparenzgründen sollte die rechtliche Vorschrift, die zur zusätzlichen Namensangabe zwingt, jedoch genannt werden, Beispiel: Verantwortliche Person nach KosmetikV: [Name].

Zusätzliche Namensangaben, die vom verpackungsrechtlichen Hersteller abweichen, sind teilweise aufgrund gesetzlicher Vorschriften zwingend, beispielsweise nach der KosmetikV. Sie führen dann nicht zu einer Nichtanwendbarkeit von § 3 Abs. 9 S. 2 VerpackG, wenn die zusätzliche Namensnennung keine verpackungsrechtliche Bedeutung hat.

Angaben ohne Namensnennung (Identitätskennzeichen wie beispielsweise die Zulassungsnummer bzw. Genusstauglichkeitskennzeichen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 bei Lebensmitteln oder auch die Registrierungsnummer des Verpackungsregisters LUCID) sind keine Namensnennung im Sinne des § 3 Abs. 9 S. 2 VerpackG. Identitätskennzeichen, die auf ein anderes als das auf der Verpackung namentlich genannte Unternehmen hinweisen, können daher allein nicht die Anwendung von § 3 Abs. 9 S. 2 VerpackG ausschließen. § 3 Abs. 9 S. 2 VerpackG ist anzuwenden, wenn die weiteren Voraussetzungen vorliegen.

Wenn Verkaufsverpackungen im Auftrag eines (Handels-)Unternehmens unter Verwendung von dessen (Eigen-)Marke und/oder Namen, ohne namentliche Nennung des abfüllenden Unternehmens auf der Verpackung, in Verkehr gebracht werden, ist in einem solchen Fall der Auftraggeber und nicht der Abfüller als Hersteller/Erstinverkehrbringer einzuordnen, wenn die verpackte Ware auch an den Auftraggeber abgegeben wird. In diesem Fall muss der Auftraggeber die Registrierung und gegebenenfalls die Systembeteiligung vornehmen. Er gilt dann als Hersteller im Sinne des Verpackungsgesetzes.

Identitätskennzeichen lassen regelmäßig durch Recherchen Rückschlüsse auf das gekennzeichnete Unternehmen zu. Verpackungsrechtliche Bedeutung haben sie typischerweise nicht. In jedem Fall bedarf es bei Identitätskennzeichen weiterer Schritte, um das gekennzeichnete Unternehmen zu ermitteln. Ohne namentliche Nennung des anderen Unternehmens führen sie daher nicht zu einer Nichtanwendbarkeit von § 3 Abs. 9 S. 2 VerpackG. Identitätskennzeichen sind insbesondere bei einigen Lebensmitteln als Ursprungskennzeichnung lebensmittelrechtlich vorgeschrieben, ohne dass sie verpackungsrechtliche Bedeutung erlangen.

Die Registrierung muss vor dem erstmaligen Inverkehrbringen von mit Ware befüllten Verpackungen vorgenommen werden.

Die Registrierung, die Datenmeldungen und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten der Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) sind für die Hersteller/Erstinverkehrbringer kostenfrei. Die Finanzierung der ZSVR erfolgt ausschließlich durch die genehmigten Systeme und Branchenlösungen. Hiervon unabhängig fallen für die Hersteller/Erstinverkehrbringer von Verpackungen mit Systembeteiligungspflicht Kosten für die Beteiligung bei dem/den ausgewählten System/en, das heißt Beteiligungsentgelte für die Entsorgung und das Recycling dieser Verpackungen, an.

Bei der Registrierung in LUCID ist die Angabe einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt.-IdNr.) nicht zwingend, es reicht die Eingabe Ihrer Steuernummer aus. Die USt.-IdNr. dient vor allem zur umsatzsteuerlichen Regelung von grenzüberschreitenden Geschäften innerhalb der EU. In vielen Ländern, so auch in Deutschland, unterscheidet sie sich von der normalen Identifikations- oder Steuernummer. Wer über keine USt.-IdNr. verfügt, gibt dies an und wird automatisch zur Eingabe einer Steuernummer weitergeleitet. Unternehmen/Unternehmer erhalten grundsätzlich eine Steuernummer, die beispielsweise in der Steuererklärung und in Rechnungen angegeben werden muss. Auch Kleingewerbetreibende erhalten nach der Gewerbeanzeige vom Finanzamt eine, von Ihrer privaten Steuernummer abweichende, unternehmerische Steuernummer.

Für die Registrierung im Verpackungsregister LUCID ist die Eingabe einer Umsatzsteueridentifikationsnummer oder einer Steuernummer erforderlich. Wenn Sie keine Umsatzsteueridentifikationsnummer haben, geben Sie dies beim Registrierungsprozess an. Danach werden Sie zur Eingabe Ihrer Steuernummer weitergeleitet.

In diesem Fall geben Sie bitte die deutsche Umsatzsteueridentifikationsnummer an.

Für die Registrierung im Verpackungsregister LUCID ist die Eingabe einer Umsatzsteueridentifikationsnummer oder Steuernummer erforderlich.

Bitte prüfen Sie selbstständig, welche nationale Kennziffer der Umsatzsteueridentifikationsnummer oder der Steuernummer entspricht. Folgende Informationen helfen Ihnen dabei:

Die Umsatzsteueridentifikationsnummer dient vor allem der umsatzsteuerlichen Regelung von grenzüberschreitenden Geschäften innerhalb der EU. In vielen Ländern (zum Beispiel Deutschland) unterscheidet sich diese von der normalen Identifikations- oder Steuernummer. Sollten Sie über keine Umsatzsteueridentifikationsnummer verfügen, geben Sie dies bei der Registrierung im Verpackungsregister LUCID an. Sie werden dann automatisch zur Eingabe einer Steuernummer weitergeleitet.

Die Steuernummer ist eine Nummer, welche das Finanzamt an jede steuerpflichtige natürliche oder juristische Person vergibt. Diese ist eindeutig einer einzigen steuerpflichtigen Person zugeordnet. Unternehmen erhalten grundsätzlich eine Steuernummer, die sie beispielsweise in der Steuererklärung und in Rechnungen angeben müssen.

Sie sind sich sicher, dass Ihrem Unternehmen weder eine Umsatzsteueridentifikationsnummer noch eine Steuernummer zugeordnet ist? In diesem Fall geben Sie bitte Ihre persönliche Steuernummer ein.

Für einen Unternehmensverbund bzw. Konzern ist jeweils zu prüfen, wer als Verantwortlicher die Registrierung bzw. Datenmeldung durchführen kann. Nicht als Dritte, sondern noch als unternehmenszugehörige Personen können Berechtigte bzw. Bevollmächtigte innerhalb eines Unternehmensverbundes in Frage kommen. Diese Personen können auch als Verantwortliche für mehrere Hersteller innerhalb des Unternehmensverbundes benannt werden. Allerdings müssen sie jeweils eine gesonderte E-Mail-Adresse für jeden einzelnen Hersteller anlegen und angeben. Die Angabe ein und derselben E-Mail-Adresse für mehrere Hersteller wird im elektronischen Registrierungsprozess nicht angenommen.

Beispiel:

Ein Mitarbeiter der Konzernobergesellschaft soll als Verantwortlicher für drei Konzerngesellschaften benannt werden. Es müssen drei verschiedene Mailadressen angelegt und herstellerspezifisch im Verpackungsregister angegeben werden, etwa:

vorname.nachname1@firmenname.de, vorname.nachname2@firmenname.de und vorname.nachname3@firmenname.de, oder

verpackung1@firmenname.de, verpackung2@firmenname.de und verpackung3@firmenname.de

Ob Sie sich registrieren müssen, hängt davon ab, ob Ihre Filiale rechtlich selbstständig ist (in der Regel, wenn diese im Handelsregister eingetragen ist). In diesem Fall muss für diese Filiale zwingend eine eigene Registrierung im Verpackungsregister LUCID vorliegen. Zudem müssen Sie prüfen, ob Sie noch weitere verpackungsrechtliche Pflichten erfüllen müssen (Systembeteiligung und Meldungen zu den Verpackungsmengen beim Systembetreiber und im Verpackungsregister LUCID). Einzelheiten zu den Pflichten finden Sie im Bereich Systembeteiligung und Datenmeldung.

Verpflichtete Unternehmen werden im Verpackungsgesetz als Hersteller bezeichnet. Grundsätzlich ist der Hersteller laut Gesetz derjenige, der eine Verpackung erstmalig mit Ware befüllt und gewerbsmäßig in Deutschland vertreibt.

In der Regel ist das der Hersteller, der das Produkt produziert und verpackt.

Es sind auch Handelsunternehmen, sofern diese Eigenmarken vertreiben, deren Verpackung von einem Dritten in ihrem Auftrag befüllt und an das Handelsunternehmen abgegeben wird und diese ausschließlich mit dem Namen und/oder der Marke des Handelsunternehmens gekennzeichnet ist.

Importeure fallen ebenfalls darunter, wenn sie die rechtliche Verantwortung für die Waren beim Grenzübertritt tragen.

Versand- und Onlinehändler, die eine Versandpackung erstmals mit Ware befüllen, zählen auch als Hersteller.

Jedes Unternehmen, das als Hersteller nach dem Verpackungsgesetz gilt, muss sich im Verpackungsregister LUCID registrieren. Vertreibt das Unternehmen seine Waren in Verpackungen mit Systembeteiligungspflicht (Verkaufs-, Um- oder Versandverpackungen) besteht zusätzlich die Pflicht, das Recycling dieser Verpackungen zu finanzieren. Dazu muss das Unternehmen einen Systembeteiligungsvertrag mit einem Systembetreiber schließen und seine Verpackungsmengen regelmäßig melden – bei seinem Systembetreiber und im Verpackungsregister LUCID (Datenmeldung).

Dabei handelt es sich um Ihre Registrierungsnummer im Verpackungsregister LUCID. Diese Nummer ist zum einen auf dem Verwaltungsakt vermerkt, den Ihnen die ZSVR nach der Registrierung digital übermittelt hat. Darüber hinaus finden Sie diese auch in Ihrem persönlichen Zugangsbereich (Dashboard) im Verpackungsregister LUCID.

Den Antrag auf Registrierung hat der Hersteller/Erstinverkehrbringer höchstpersönlich zu stellen. Die dafür erforderlichen Angaben und Erklärungen dürfen nicht durch Dritte abgegeben werden. Eine Bevollmächtigung ist nach § 35 Abs. 1 S. 2 VerpackG unzulässig. Dritte sind zum Beispiel Externe und Makler, die der Hersteller hierfür nicht einschalten darf. Damit soll vermieden werden, dass im Namen eines Herstellers durch Dritte nicht korrekte Angaben gemacht werden.

Ein Hersteller als natürliche Person (zum Beispiel Einzelkaufmann) kann selbst die Angaben hinterlegen sowie die Erklärungen abgeben.

Für juristische Personen muss als Verantwortlicher eine autorisierte, unternehmenszugehörige Person benannt werden. Sollte keine Einzelvertretungsberechtigung vorliegen, ist unternehmensintern ein Bevollmächtigter als Verantwortlicher zu bestimmen. Je nach Unternehmensform kann es sich bei dem Verantwortlichen zum Beispiel um ein Vorstandsmitglied eines mehrköpfigen Vorstandes, einen Geschäftsführer, Prokuristen oder Handlungs-/ Einzelbevollmächtigten handeln. Eine autorisierte, unternehmenszugehörige Person kann beispielsweise auch ein entsprechend bevollmächtigter Teamleiter oder Fachverantwortlicher sein. Unternehmensinterne Regularien (4-Augen-Prinzip, Wertgrenzen, Ressortzuständigkeiten u.a.) müssen im Rahmen der Registrierung also nicht abgebildet werden.

Der Verantwortliche hat für die ordnungsgemäße Registrierung Sorge zu tragen, insbesondere in Bezug auf die Abgabe wahrheitsgemäßer Erklärungen.

Verpflichtete ausländische Hersteller, die keine Niederlassung in Deutschland haben, können mit Ausnahme der Registrierung einen sogenannten Bevollmächtigten mit der Erfüllung ihrer Pflichten nach dem VerpackG (mit Ausnahme der Registrierungspflicht) beauftragen.

Den Antrag auf Registrierung hat der Hersteller höchstpersönlich zu stellen. Die Verpflichtung zur Abgabe der erforderlichen Angaben und Erklärungen darf nach § 35 Abs. 1 S. 2 VerpackG nicht durch Dritte erfolgen. Dritte sind zum Beispiel Bevollmächtigte, Externe und Makler, die der Hersteller hierfür nicht einschalten darf. Damit soll vermieden werden, dass im Namen eines Herstellers durch Dritte nicht korrekte Angaben gemacht werden.Für juristische Personen muss als Verantwortlicher eine autorisierte, unternehmenszugehörige Person benannt werden. Sollte keine Einzelvertretungsberechtigung vorliegen, ist unternehmensintern ein Verantwortlicher zu bestimmen. Je nach Unternehmensform kann es sich bei dem Verantwortlichen zum Beispiel um ein Vorstandsmitglied eines mehrköpfigen Vorstandes, einen Geschäftsführer, Prokuristen oder Handlungs-/Einzelbevollmächtigten handeln. Eine autorisierte, unternehmenszugehörige Person kann beispielsweise auch ein entsprechend befugter Teamleiter oder Fachverantwortlicher sein.

Der Verantwortliche hat für die ordnungsgemäße Registrierung Sorge zu tragen, insbesondere in Bezug auf die Abgabe wahrheitsgemäßer Erklärungen.

Verpflichtete ausländische Hersteller, die keine Niederlassung in Deutschland haben, können mit Ausnahme der Registrierung einen sogenannten Bevollmächtigten mit der Erfüllung ihrer Pflichten nach dem VerpackG beauftragen. Informationen dazu finden Sie auf der Themenseite Bevollmächtigung.

Wenn ein Hersteller keine mit Ware befüllten Verpackungen mehr in Verkehr bringt (Marktaustritt), hat er seine Registrierung zu beenden. Dies erfolgt mittels Anmeldung im Verpackungsregister LUCID und Klicken auf „Stammdaten bearbeiten“, danach auf „Registrierung beenden“. Die Registrierung endet mit dem Datum, welches ausgewählt wird (frühestes Datum ist das Datum der Beendigung). Über die Beendigung der Registrierung erteilt die Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) dem Antragsteller elektronisch eine Bestätigung durch Verwaltungsakt. Hersteller/Erstinverkehrbringer dürfen mit Ware befüllte Verpackungen nur dann in Verkehr bringen, wenn sie ordnungsgemäß registriert sind. Wer eine Registrierung beendet, sollte daher sicher sein, dass er keine mit Ware befüllten Verpackungen mehr in Verkehr bringt.

Die Systembeteiligung muss bei einem oder mehreren durch die jeweils zuständige Landesbehörde zugelassenen Systemen erfolgen. Diese gewährleisten eine flächendeckende, regelmäßige und unentgeltliche Rücknahme der gebrauchten Verpackungen beim privaten Endverbraucher. Sobald die Genehmigung für ein System endet, ist eine Systembeteiligung nicht mehr möglich. Gleiches gilt vor der Zulassung eines Systems. Eine wirksame Systembeteiligung bei einem Systembetreiber kann erst vorgenommen werden, wenn der operative Betrieb zum Genehmigungszeitpunkt aufgenommen wurde.

Hier finden Sie eine aktuelle Übersicht der Systembetreiber.

Ja.

Die Pflicht zur Systembeteiligung nach dem Verpackungsgesetzes (VerpackG) besteht unabhängig von einer Zahlungspflicht nach dem Einwegkunststofffondsgesetz (EWKFondsG), auch wenn sich die Pflichten auf den gleichen Gegenstand beziehen sollten. Die Regelungen haben jeweils unterschiedliche Anknüpfungspunkte, Inhalte und Zielsetzungen und gelten uneingeschränkt nebeneinander.

Während die Systembeteiligungsentgelte die haushaltsnahe Erfassung und Entsorgung von Verpackungen durch die Systeme finanzieren, dient die Einwegkunststoffabgabe der Beteiligung an den Kosten der Entsorgung von Einwegkunststoffprodukten im öffentlichen Raum. Eine Verrechnung bezahlter Beträge oder Abzüge von Mengen sind daher – in beide Richtungen – unzulässig.

Zulässig sind nachträgliche Abzüge nach § 7 Abs. 3 VerpackG, wenn die systembeteiligten Verpackungen wegen Beschädigung oder Unverkäuflichkeit nicht an den Endverbraucher abgegeben werden und der Hersteller die Verpackungen zurückgenommen sowie einer Verwertung entsprechend den Anforderungen des § 16 Abs. 5 VerpackG zugeführt hat. Die Rücknahme und anschließende Verwertung sind in jedem Einzelfall in nachprüfbarer Form zu dokumentieren. In diesem Fall gelten die betreffenden Verpackungen nach Erstattung der Systembeteiligungsentgelte nicht mehr als in Verkehr gebracht.

Damit sind alle Verpackungen nicht mehr rückerstattungsfähig, die schon an einen Endverbraucher übergeben beziehungsweise im Versandhandel dem Endverbraucher übergeben wurden.

Auch ein eigenständiger oder ungeplanter Export durch einen Händler oder Weitervertreiber kann gemäß § 12 Abs. 1 VerpackG zur nachträglichen Befreiung von der Systembeteiligungspflicht führen. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass bestimmte, strenge gesetzliche Kriterien erfüllt sind und die systembeteiligten Verpackungen nachweislich nicht in Deutschland beziehungsweise im Geltungsbereich des Verpackungsgesetzes an den Endverbraucher abgegeben werden.

Dazu muss der Export unter anderem für den Einzelfall nachprüfbar vom Erstinverkehrbringer/Hersteller dokumentiert werden. Ein gesetzlicher Rückerstattungsanspruch gegenüber dem System betreffend eines bereits gezahlten Systembeteiligungsentgelts besteht in diesem Fall jedoch nicht.

Einzelheiten entnehmen Sie bitten unserem FAQ in Langform, welches die aktuelle Gesetzesauslegung der ZSVR darstellt. Die ZSVR legt diese Rechtsauffassung für die Abgabe der Vollständigkeitserklärungen ab dem Bezugsjahr 2020 zwingend zugrunde.

Ja, es gilt jedoch: ein beauftragter Dritter muss dem System die Herstellerdaten, inklusive der jeweiligen Registrierungsnummer, mit jeweils konkreten Mengen je Hersteller melden. Ferner muss der Systembetreiber jedem Verpflichteten unverzüglich rückbestätigen, für welche Menge pro Materialart eine Systembeteiligung vorgenommen wurde. Diese gesetzlichen Vorgaben verändern die Tätigkeit von Dritten/Maklern gegenüber der Situation nach der Verpackungsverordnung. Eine Systembeteiligung durch einen beauftragten Dritten kann nur noch konkret auf eine Registrierungsnummer erfolgen, also nicht im Vorfeld in Bezug auf abstrakte Mengen oder auf ein Mengenpaket für mehrere Hersteller. Auch muss gewährleistet sein, dass der Hersteller die Rückbestätigung des entsprechenden Systembetreibers erhält.

Davon unbenommen ist die Datenmeldung des Verpflichteten im Verpackungsregister LUCID. Diese muss der Verpflichtete selbst vornehmen, und zwar bezogen auf das genehmigte System, welches vom Dritten beauftragt wurde. Eine Datenmeldung, bezogen auf Dritte, ist nicht zulässig.

Ja, er muss allerdings alle Erklärungen abgeben, die auch der einzelne Hersteller abzugeben verpflichtet ist. Er kann die Systembeteiligung nur für den Hersteller und auf dessen Registrierungsnummer vornehmen, so dass das System wiederum seine Pflichten gegenüber dem konkreten Hersteller erfüllen kann.

Davon unbenommen ist die Datenmeldung des Verpflichteten im Verpackungsregister LUCID. Diese muss der Verpflichtete selbst vornehmen, und zwar bezogen auf das genehmigte System, welches vom Dritten beauftragt wurde. Eine Datenmeldung, bezogen auf Dritte, ist nicht zulässig.

Nein, das ist nicht möglich. Insbesondere kleine und mittlere Betriebe, etwa des Lebensmittelhandwerks, sollen durch die Übertragungsmöglichkeit entlastet werden. Diese dürfen die Pflicht bei Serviceverpackungen übertragen und von einem Vorvertreiber (zum Beispiel dem Lieferanten dieser Verpackungen) verlangen, dass dieser die Systembeteiligung vornimmt. Dieser hat jedoch nicht das Recht, eine weitere Übertragung vorzunehmen. Er übernimmt die Pflichten des Herstellers, sowohl in Bezug auf die Systembeteiligung als auch auf die Mengenmeldung bei der Zentralen Stelle Verpackungsregister (ZSVR).

Anträge bei der Zentrale Stelle Verpackungsregister auf Feststellung der Systembeteiligungspflicht einer konkreten Verpackung sind möglich. Die Einzelanträge werden durch Verwaltungsakt entschieden. Bitte beachten Sie jedoch auch, dass der Katalog systembeteiligungspflichtiger Verpackungen die häufigsten Einordnungsfragen beantwortet. Der Katalog wird als Verwaltungsvorschrift veröffentlicht und ist damit maßgebend für die Systembeteiligungspflicht. Sofern Sie vorhaben, einen Antrag zu stellen, informieren Sie sich vorab mit dem Merkblatt und den Antragsformularen über die konkreten Anforderungen. Dies erleichtert die Bearbeitung, Verzögerungen werden vermieden.

Die im Verpackungsgesetz gewährte Möglichkeit einer Branchenlösung anstelle einer Systembeteiligung ist eine sehr eng geregelte Ausnahme. Sie kommt nur in Betracht für Verpackungen, die bei vergleichbaren Anfallstellen als Abfall anfallen. Für Verpackungsabfälle an privaten Haushaltungen ist diese Möglichkeit ausgeschlossen.

Grundvoraussetzungen sind:

die Ware wird an eine sog. „vergleichbare Anfallstelle“ (§ 3 Abs. 11 VerpackG), wie z. B. Gastronomie, Kasernen, Verwaltungen etc., geliefert.

diese Anfallstellen werden direkt oder über zwischengeschaltete Vertreiber in nachprüfbarer Weise beliefert

an dieser Anfallstelle erfolgt eine regelmäßige unentgeltliche Rücknahme der Verpackungen

es liegen schriftliche Bestätigungen aller belieferten Anfallstellen über deren Einbindung in die Erfassungsstruktur vor

eine schriftliche Bescheinigung eines registrierten Sachverständigen weist nach, dass die belieferten Anfallstellen an die kostenlose Erfassungsstruktur angebunden sind und die zurückgenommenen Verpackungen entsprechend den Vorgaben in § 16 Abs. 1 bis 3 VerpackG verwertet, insb. die dort genannten Recyclingquoten erfüllt werden.

Weitere Anforderungen sind:

Anzeige der Branchenlösung bei der Zentrale Stelle Verpackungsregister vor Beginn der Branchenlösung

Anzeige aller wesentlichen Änderungen der Branchenlösung bei der Zentrale Stelle Verpackungsregister

jährliche Vorlage eines Mengenstromnachweises, der den Anforderungen des Verpackungsgesetzes entspricht sowie einer entsprechenden Bescheinigung eines registrierten Sachverständigen.

Sofern die Anforderungen des Verpackungsgesetzes nicht eingehalten sind, unterliegen die Verpackungen weiterhin vollständig der Systembeteiligungspflicht. Wird diese nicht umgesetzt, unterliegen die Verpackungen einem Vertriebsverbot und es liegt eine Ordnungswidrigkeit vor. Verpackungen, die nicht nachweislich über die Branchenlösung zurückgenommen werden, sind ohnehin an einem System zu beteiligen.

Das nach dem Verpackungsgesetz verpflichtete Unternehmen muss die Datenmeldungen im Verpackungsregister LUCID selbst abgeben.

Es gibt eine Ausnahme für ausländische Unternehmen ohne Niederlassung in Deutschland (zum Beispiel mit Sitz in China, UK, USA, Polen, Italien usw.): Hat dieses einen sogenannten Bevollmächtigten mit der Erfüllung seiner verpackungsrechtlichen Pflichten beauftragt, muss der Bevollmächtigte auch die Datenmeldungen für den eigentlich Verpflichteten abgeben. In diesem Fall verbleibt nur die Pflicht, sich im Verpackungsregister LUCID zu registrieren, beim ausländischen Unternehmen. Bei der Registrierung gibt es seinen Bevollmächtigten an.

Eine gesonderte Meldung, dass Sie Ihr System gewechselt haben, ist nicht notwendig. Bei jeder Datenmeldung im Verpackungsregister LUCID geben Sie an, mit welchem System Sie einen Systembeteiligungsvertrag abgeschlossen haben. Also hinterlegen Sie bei künftigen Datenmeldungen Ihr jeweiliges („neues“) System.

Bringen Sie ausschließlich Verpackungen ohne Systembeteiligungspflicht (wie Transport-, industrielle Verpackungen, Mehrweg- und pfandpflichtige Einweggetränkeverpackungen) in Verkehr, müssen Sie keine Meldungen zu Ihren Verpackungsmengen (Datenmeldungen) abgeben. Jedoch bestehen für Verpackungen ohne Systembeteiligungspflicht bestimmte Rücknahme-, Verwertungs- und Dokumentationspflichten. Einzelheiten dazu finden sich in § 15 Verpackungsgesetz.

Ausnahme: Unternehmen, die aufgrund ihrer Verpackungsmengen zur Abgabe einer Vollständigkeitserklärung verpflichtet sind, müssen neben den Mengenangaben zu systembeteiligungspflichtigen Verkaufs-, Um- oder Versandverpackungen auch die Mengen ihrer industriellen Verkaufs- und Umverpackungen in der Vollständigkeitserklärung angeben. Diese Angabe ist verpflichtend.

In diesem Fall müssen Sie die veränderten Verpackungsmengen zunächst Ihrem Systembetreiber melden. Danach geben Sie eine entsprechende Datenmeldung im Verpackungsregister LUCID ab. Darin hinterlegen Sie die bei Ihrem System angepassten bzw. bestätigten Mengen. Welche Datenmeldeart Sie im Verpackungsregister LUCID wählen müssen, hängt davon ab, wann Sie Ihre Verpackungsmengen anpassen:

Sie haben Ihre Planmengen im laufenden Prognosezeitraum bei Ihrem System angepasst: Dann hinterlegen Sie die neue Gesamtmenge in einer Unterjährigen Mengenmeldung im Verpackungsregister LUCID. So Sie für den betreffenden Prognosezeitraum bereits eine Unterjährige Mengenmeldung abgegeben haben, passen Sie die darin gemeldeten Mengen an.

Sie haben Ihre Planmengen nach Ablauf des Prognosezeitraums korrigiert bzw. Ihre tatsächlich in Verkehr gebrachten Verpackungsmengen (Istmengen) bei Ihrem System gemeldet: Ist das Kalenderjahr abgeschlossen, für das Sie Ihre Prognosemeldung abgegeben haben, hinterlegen Sie diese Mengen in Form einer Jahresabschlussmengenmeldung im Verpackungsregister LUCID.

Wie Sie konkret vorgehen müssen, hängt von der Meldeart im Verpackungsregister LUCID ab. Anhand von zwei Meldearten erklären wir Ihnen, wie Sie diese korrigieren können.

Initiale Planmengenmeldung: Sie möchten diese Meldung für das aktuelle Jahr korrigieren? Dann hinterlegen Sie die geänderten Verpackungsmengen in Form einer Unterjährigen Mengenmeldung. Als Meldezeitraum geben Sie Januar bis Dezember an. Zum Überblick wird Ihnen die bereits abgegebene Initiale Planmengenmeldung weiterhin in Ihrer Übersicht der Datenmeldungen angezeigt. Die neu hinterlegte Unterjährige Mengenmeldung ersetzt die korrigierte Initiale Planmengenmeldung und gilt nun als Ihre aktuelle Prognosemeldung.

Jahresabschlussmengenmeldung: Wenn Sie eine Jahresabschlussmengenmeldung nicht mehr bearbeiten können, müssen Sie zur Korrektur dieser Meldung eine Nachtragsmengenmeldung abgeben. In dieser hinterlegen Sie nur einen Differenzwert ergänzend zur bereits abgegebenen Meldung – also den Wert, um den Sie die bereits abgegebene Jahresabschlussmengenmeldung korrigieren müssen. Für den Fall, dass Sie Ihre Mengen reduzieren müssen, geben Sie den Differenzwert mit einem negativen Vorzeichen ein.

Beispiel: Sie geben in der Jahresabschlussmengenmeldung im Verpackungsregister LUCID fälschlicherweise an, dass Sie im vergangenen Jahr 100 kg Papier, Pappe, Karton (kurz: PPK) in Verkehr gebracht haben. Ihre tatsächlich systembeteiligte Verpackungsmenge liegt in dem betreffenden Jahr allerdings bei 120 kg PPK. Wenn Sie die Jahresabschlussmengenmeldung nicht mehr korrigieren können, müssen Sie eine Nachtragsmengenmeldung abgeben und darin für das betroffene Jahr folgenden Wert hinterlegen: 20 kg PPK.

Um Ihre Verpackungsmengen gegenüber Ihrem Systembetreiber und im Verpackungsregister LUCID korrekt angeben zu können, müssen Sie die Materialart und das Gewicht Ihrer Verpackungen (inklusive aller Verpackungsbestandteile) kennen.

1. Prüfung der Materialart einer Verpackung

Zunächst müssen Sie prüfen, ob die jeweilige Verpackung

aus einem Monomaterial wie Glas, Papier, Kunststoff, Weißbleich, Aluminium oder

aus einer Kombination verschiedener Materialarten, wie Papier und Kunststoff, Papier-Aluminium-Kunststoff oder einer Kombination verschiedener Kunststoffe besteht

Bestehen Verpackungen aus mehreren, händisch vom Endverbraucher nicht trennbaren Bestandteilen handelt es sich um eine Verbundverpackung.

Solange ein Bestandteil weniger als 5 % der Masse ausmacht (wie das Klebeband einer Versandverpackung, < 5 % = Papier/Pappe), wird es dem Hauptmaterial zugeordnet.

Macht eine Verpackungskomponente mehr als 5 % des Gesamtgewichts aus und ist von Hand nicht trennbar ist, ist es als Verbund einzuordnen. Dann ist die Zuordnung zu einer Materialart differenziert nach dem jeweils verpackten Produkt vorzunehmen.

Beispiel: Fruchtsaft oder Eistee in einem Getränkekarton bestehend aus einer Kombination von Karton-Kunststoff-Aluminium: Zuordnung zur Materialart „Getränkekartonverpackung“

Beispiel: passierte Tomaten, Vanillesoße, Milchreis in einem Papier-Aluminium-Kunststoffkarton: Zuordnung zur Materialart „Sonstige Verbundverpackungen“.

Grundsätzlich gilt: Alle Verbunde, die keine Getränke enthalten sind „Sonstige Verbundverpackungen“.

2. Gewichtermittlung der einzelnen Verpackungen

Zur Gewichtsermittlung Ihrer Verpackungen kommen drei Möglichkeiten in Frage:

Ihr Lieferant gibt Auskunft über das Gewicht der einzelnen Verpackungen und möglicher weiterer Verpackungsbestandteile, die Sie bei diesem beziehen (zum Beispiel auf der Rechnung oder dem Lieferschein).

Es liegt Ihnen eine Spezifikation des Verpackungsherstellers oder Ihres Verpackungslieferanten inklusive Gewichtsangaben vor (zum Beispiel Produktdatenblatt).

Sie wiegen die leeren Verpackungen selbst.

Achtung: Eine bloße Schätzung des Verpackungsgewichts ist nicht zulässig. Daher sollte die Ermittlung der angegebenen Gewichte nachvollziehbar dokumentiert sein.

3. Ermittlung der gesamten zu meldenden Verpackungsmengen

Zur Ermittlung der bei ihrem Systembetreiber und im Verpackungsregister LUCID anzugebenden Verpackungsmengen multiplizieren Sie …

… das Gewicht der einzelnen Verpackung mit der Anzahl an Verpackungen, die Sie im Meldezeitraum, planen zu verwenden (Abgabe der Planmengenmeldung oder Abschluss eines Systembeteiligungsvertrages mit einem Systembetreiber).

Hinweis: Soweit es um Planmengen geht, ist am Ende eines Jahres eine Schätzung der in Verkehr zu bringenden Verpackungen (zum Beispiel auf Basis der Umsatzplanung) für das Folgejahr erforderlich. Üblicherweise werden dabei die Stückzahlen des vorhergehenden Geschäftsjahres zugrunde gelegt und gegebenenfalls an erwartete Veränderungen (wie neue Produkte, Wegfall eines Kunden, absehbare Umsatzschwankungen) angepasst.

… nach Ablauf des Jahres die tatsächlich verwendeten Stückzahlen (zum Beispiel aus dem Warenwirtschaftssystem) mit den bereits zu Beginn des Jahres ermittelten Verpackungsgewichten (Abgabe einer regelmäßig erforderlichen Jahresabschlussmengenmeldung nach Ablauf eines Jahres).

Achtung: Das müssen Sie für jede einzelne Verpackungsart, die Sie nutzen, um ihre Waren in den jeweiligen Verpackungen an Ihre Kunden abzugeben, tun.

Nein, für die Datenmeldung schließt das Verpackungsgesetz (VerpackG) eine Drittbeauftragung aus. Die Datenmeldung hat höchstpersönlich durch den verpflichteten Hersteller bzw. einen entsprechend autorisierten Bearbeiter im Unternehmen des Herstellers zu erfolgen. Dies ist jeweils bei den Meldungen auch entsprechend zu bestätigen.

Ausnahme: Verpflichtete ausländische Hersteller, die keine Niederlassung in Deutschland haben, können abgesehen von der Registrierung einen sogenannten „Bevollmächtigten“ mit der Erfüllung ihrer Pflichten nach dem VerpackG beauftragen. Informationen zum „Bevollmächtigten“ finden Sie auf der Themenseite Bevollmächtigung.

Sobald eine Meldung zu den Verpackungsmengen an ein System erfolgt, muss der Hersteller auch eine gleichlautende Meldung im Verpackungsregister LUCID abgeben. Wie oft das passiert, hängt von dem im Systembeteiligungsvertrag vereinbarten Melderhythmus ab.

Hat der Hersteller mit einem Systembetreiber eine einmalige Meldung pro Jahr vertraglich vereinbart (unabhängig, ob es sich um Plan- oder Istmengen handelt), hat er auch dem Verpackungsregister LUCID diese Meldung unverzüglich zu übermitteln. Ist mit dem System eine andere Meldehäufigkeit vereinbart (wie quartalsweise oder monatlich), so muss der Hersteller entsprechend häufiger seine Meldungen zu den Verpackungsmengen auch im Verpackungsregister LUCID abgeben.

Ohne konkrete Aufforderung muss der Systembeteiligungsvertrag nicht an die ZSVR übermittelt oder in Ihrer Registrierung hochgeladen werden. Es ist ausreichend den Systembetreiber, sowie weitere Daten zu den systembeteiligten Verpackungen in einer Datenmeldung im Verpackungsregister LUCID anzugeben.

Nein. Die Datenmeldungen sind persönlich und elektronisch im Verpackungsregister LUCID vorzunehmen. Es genügt daher nicht, der ZSVR die Mengenbestätigung zuzusenden.

Wenn Verkaufsverpackungen im Auftrag eines (Handels-)Unternehmens unter Verwendung von dessen (Eigen-)Marke und/oder Namen, ohne namentliche Nennung des abfüllenden Unternehmens auf der Verpackung, in Verkehr gebracht werden, ist in einem solchen Fall der Auftraggeber und nicht der Abfüller als Hersteller/Erstinverkehrbringer einzuordnen, wenn die verpackte Ware auch an den Auftraggeber abgegeben wird.

Die Registrierungs- und Systembeteiligungspflicht hängt davon ab, ob jemand Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer im Sinne des Verpackungsgesetzes ist. Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer im Sinne des Verpackungsgesetzes ist derjenige, der erstmals in Deutschland eine mit Ware befüllte Verkaufs- und/oder Umverpackung, die typischerweise bei privaten Endverbrauchern (private Haushalte oder vergleichbare Anfallstellen, wie z. B. Verwaltungen, Gastronomie oder Krankenhäuser) als Abfall anfällt, gewerbsmäßig an einen Dritten mit dem Ziel des Vertriebs, des Verbrauchs oder der Verwendung abgibt (§ 3 Abs. 9 S. 1 VerpackG). Dies ist in der Regel der Hersteller eines verpackten Produktes. Dieser muss die betroffenen Verpackungen an einem System beteiligen und sich im Verpackungsregister als Hersteller registrieren.

Eine Ausnahme hiervon besteht gemäß § 3 Abs. 9 S. 2 VerpackG nur dann, wenn die Verpackung der Ware

im Auftrag eines Dritten befüllt wird und

an diesen Dritten abgegeben wird und

ausschließlich mit dem Namen oder der Marke des Dritten oder beidem gekennzeichnet ist.

In diesem Fall muss der Auftraggeber die Systembeteiligung und Registrierung vornehmen. Er gilt dann als Hersteller im Sinne des Verpackungsgesetzes.

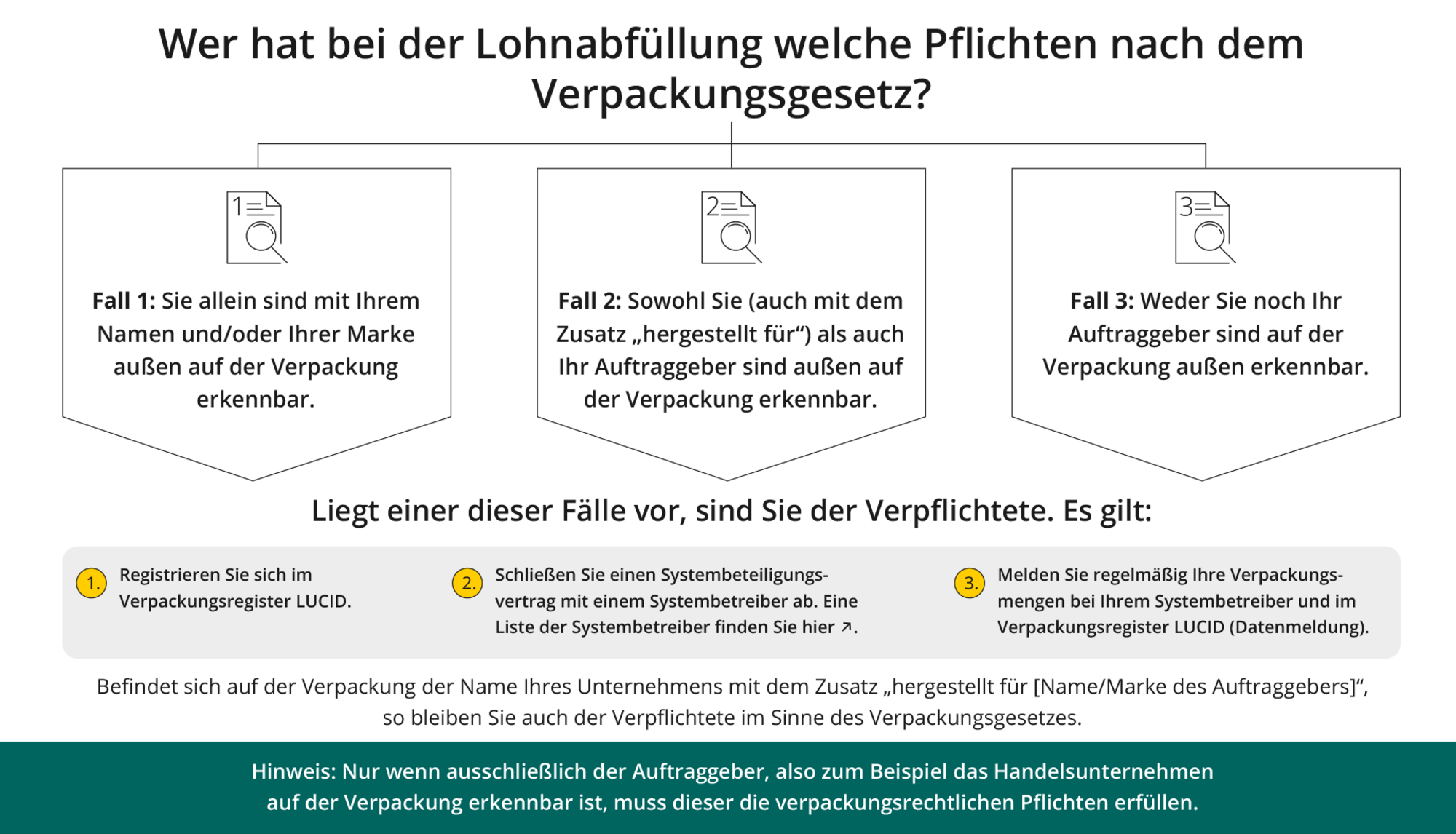

Maßgeblich sind also die konkreten Angaben auf der Verpackung. Nur in dem Fall, in dem der Lohnabfüller nicht auf der Verpackung erkennbar ist, geht die Herstellereigenschaft auf den Auftraggeber über. Kennzeichnungen (zum Beispiel aufgrund des Lebensmittelrechts), ohne namentliche Nennung (Identitätskennzeichen) gelten nicht als Nennung im Sinn von § 3 Abs. 9 VerpackG. Die Registrierungsnummer des Verpackungsregisters LUCID ist auch ein Identitätskennzeichen, das nicht als namentliche Nennung gilt.

Befindet sich auf der Verpackung der Name des Auftragnehmers/Lohnherstellers, beispielsweise mit dem Zusatz „hergestellt für [Name/Marke des Handelsunternehmens]“, so bleibt der abfüllende Auftragnehmer/Lohnhersteller der Erstinverkehrbringer/Hersteller und damit der Verpflichtete im Sinne des Verpackungsgesetzes.

Die Registrierungspflicht gilt ab dem 1. Juli 2022 für alle mit Ware befüllte Verpackungen. Der Umstand, dass eine „gebrauchte Verpackung“ genutzt wird, ist nicht entscheidend. Wann immer eine Verpackung mit einer Ware erstmals gewerbsmäßig befüllt wird, gilt der Befüller als Hersteller und muss sich im Verpackungsregister LUCID unter der Angabe der Verpackungsart registrieren.

Wird eine gebrauchte Verpackung erstmals für die typische Nutzung beim privaten Endverbraucher in Verkehr gebracht, so muss sich deren Erstinverkehrbringer registrieren und an einem System beteiligen. Nur in dem Fall, in dem der Inverkehrbringer einen konkreten Nachweis darüber hat, dass die von ihm genutzte Verpackung bereits an einem System beteiligt wurde, entfällt die Pflicht zur Systembeteiligung

Die Systembeteiligungspflicht gilt für Verpackungen, die nach Gebrauch typischerweise beim privaten Endverbraucher als Abfall anfallen. Der Umstand, dass eine gebrauchte Verpackung genutzt wird, besagt nichts dazu, ob diese Verpackung vorher an einem System beteiligt war. Handelt es sich zum Beispiel bei einer Kartonage um eine vorherige Transportverpackung oder eine Verkaufsverpackung, die im Bereich Industrie bzw. Großgewerbe genutzt wurde, so bestand für diese keine Systembeteiligungspflicht. Wird eine solche gebrauchte Verpackung nun erstmals für die typische Nutzung beim privaten Endverbraucher in Verkehr gebracht, so muss sich deren Erstinverkehrbringer registrieren und an einem System beteiligen. Nur in dem Fall, in dem der Inverkehrbringer einen konkreten Nachweis darüber hat, dass die von ihm genutzte Verpackung bereits an einem System beteiligt wurde, entfällt die Pflicht zur Systembeteiligung.

Der Verwender des gebrauchten Verpackungsmaterials muss gegenüber den zuständigen Behörden bei Bedarf belegen können, dass bereits eine Beteiligung erfolgt ist. Konkrete Vorgaben seitens der Zentralen Stelle Verpackungsregister für einen Nachweis gibt es mangels Zuständigkeit nicht.

Zudem ist zu beachten, dass weitere, nicht gebrauchte Verpackungskomponenten oder neue Zusatzelemente (Klebeband, Etiketten und Füllmaterial oder Ähnliches) bei der Einordnung der Verpackung als systembeteiligungspflichtige Verpackung in jedem Fall systembeteiligungspflichtig sind.

Im Übrigen ist es natürlich ökologisch sinnvoll, wenn gebrauchtes Verpackungsmaterial erneut verwendet wird.

Eine Systembeteiligungspflicht für Verpackungen von Druckerzeugnissen/Verlagserzeugnissen liegt dann vor, wenn diese als Ware einzustufen sind. Die Wareneigenschaft kann beispielsweise bei Rechnungen oder Postwurfsendungen in Briefumschlägen fraglich sein. Hier kommt es darauf an, ob die Übermittlung eines gedanklichen Inhalts im Vordergrund steht (dann ist das Dokument keine Ware) oder die Verfügbarkeit der Verkörperung (dann handelt es sich um eine Ware).

Vertiefende Informationen entnehmen Sie dem Informationsblatt zu Dokumenten, Zeitungen, Zeitschriften usw. FAQ: Dokumente, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Bedienungsanleitungen, Postwurfsendungen, Werbeprospekte etc.: Abgrenzung Ware/Nicht-Ware zur Einstufung von Verpackungen

Der Geltungsbereich des Verpackungsgesetzes ist die Bundesrepublik Deutschland. Sofern Verpackungen aus dem Geltungsbereich exportiert werden, gilt das Verpackungsgesetz nicht. Hier sind die verpackungsrechtlichen Bestimmungen des Ziellandes einzuhalten. Durch die europarechtlichen Vorgaben aus der EU-Verpackungsrichtlinie gelten in den EU-Mitgliedstaaten überall vergleichbare Regelungen.

Als Verpflichteter nach dem Verpackungsgesetz gilt derjenige, der die Apotheke betreibt. Handelt es sich dabei um das Krankenhaus selbst, muss sich dieses im Verpackungsregister LUCID unter Angabe der Verpackungsarten registrieren. Wird die Apotheke nicht durch das Krankenhaus geführt, besteht diese Registrierungspflicht für den jeweiligen Betreiber. Bringt die Apotheke Verpackungen mit Systembeteiligungspflicht (unter anderem Serviceverpackungen) in Verkehr, müssen diese zusätzlich auch an einem oder mehreren Systemen beteiligt werden. Wie das funktioniert und wie man die Sonderregelung des vorbeteiligten Kaufs von Serviceverpackungen umsetzt, erfahren Sie auf der Themenseite Serviceverpackungen.

Lohnabfüllung liegt vor, wenn die folgenden drei Voraussetzungen erfüllt sind:

die Verpackung muss im Auftrag eines Dritten (zum Beispiel ein Supermarkt) mit Ware befüllt und

an diesen Dritten abgegeben werden sowie

ausschließlich mit dem Namen oder der Marke des Dritten gekennzeichnet sein.

Grundsätzlich gilt der Befüller einer Verpackung als Hersteller nach dem Verpackungsgesetz. Ob Sie als Lohnabfüller für die jeweilige Verkaufsverpackung, die Sie mit Ware befüllen, verpflichtet sind, hängt von der konkreten Kennzeichnung auf der Verpackung ab.

Bei Joghurtgläsern handelt es sich um Mehrwegverpackungen, die gegen Pfanderstattung zurückgenommen und wiederverwendet werden:

- Die Gläser werden im Geschäft mit einem Pfand verkauft (Anreizsystem).

- Sie werden vom Vertreiber wieder zurückgenommen (tatsächliche Rückgabe) und zurück an den Abfüller gebracht (Rückführlogistik).

- Dieser spült die Gläser, füllt sein Produkt wieder ein und verkauft das befüllte Glas erneut an den Vertreiber, der das Joghurtglas wieder dem Kunden zum Verkauf anbietet (Wiederverwendung).

Hier sind alle gesetzlichen Tatbestandsmerkmale erfüllt, es handelt sich um eine Mehrwegverpackung.